2022-04-18 13:26:54

Культура-7

Продолжение рубрики Культура-6.

Чосер примерил на себя все эти роли, и страшно ими тяготился, ибо считал своим единственно верным призванием бытовать в амплуа поэта. Тихая жизнь открылась ему едва ли на год: в 1399 г. король Англии Генрих IV (1399 — 1413) назначил поэту достаточную пенсию, чтобы тот снял небольшое жильё недалеко от Вестминстерского аббатства и немного отдохнул от всего. Джефри Чосер умер у себя дома 25 октября 1400 г.

Безусловно, такой многокрасочный культурный фон и любопытство к жизни с её прекрасным и уродливым вылились в уникальный литературный опыт. Джефри Чосер был первым, кто сообщил английскому искусству

стремление к Ренессансу с его многообразием локальных самобытных форм и глобальной связью с античной традицией и гуманистическим воззрением. Если #Данте десятками лет раньше совершил то же в итальянском языке, сказав о счастье людском и смысле земного бытия с общемировой философской позиции в “Божественной комедии”, то поэтика Чосера зачастую звучит более камерно:

он подошёл к человеку во всей его непосредственности и погружённости в жизнь.

Предметное и жанровое многообразие, динамизм стиля, созвучие высокого и обыденного, серьёзного и смехотворного, тонкая ирония и грубоватый юмор, сложный душевный мир человека с его слабостями и добродетелями — всё это в разных пропорциях и комбинациях находим в таких творениях Чосера, как “Книга герцогини”, “Дом славы”, “Птичий парламент”, “Троил и Крессида” и др.

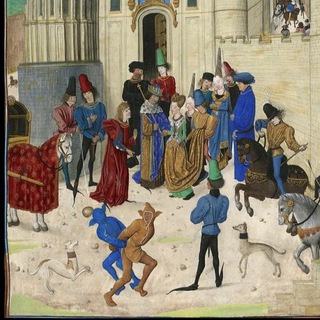

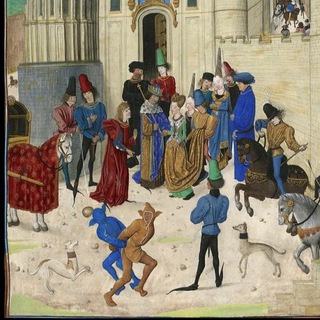

Самым значительным произведением поэта несомненно являются “Кентерберийские рассказы”, завершённые около 1390 г. О чём там? Группа паломников: рыцарь, монах, купец, священник, крестьянин, повар, врач, моряк и т.д., словом, представители всех классов средневекового общества — направляются на поклонение мощам святого Томаса Беккета в Кентербери, а по пути, чтобы не скучать, рассказывают друг другу истории. Вот в общем-то и всё. Остальное — литературный талант автора, фабула, герои, их действия, мотивации, гамма эмоций — раскрывается от новелле к новелле, непрерывно при этом меняясь, поскольку каждая уникальна.

Персонажи Чосера несколько утрированные и собирательные, но вместе с тем проникнуты какой-то броской живостью. В эти образы вложены черты, которые народное сознание желало и надеялось увидеть в людях, или же опасалось, а в иных случаях смиренно принимало как есть. Они предстают перед нами во всех натуралистических подробностях и с раскрытыми духовными ориентирами, какими бы приземлёнными и отталкивающими они порой ни казались.

Когда первый рассказчик (Рыцарь) завершает свою благородную историю, повествование немедленно устремляется в сферу сниженного, откуда на нас прямо-таки бросается

Мельник. Он настолько пьян, что едва удерживается в седле, перебивает Монаха, которому собравшиеся хотели было передать слово, хамит и страшно ругается. Попытки утихомирить его робки и безуспешны. В конечном счёте все сходятся, что он дурак, поэтому проще уступить. Мельник орёт, что его история нисколечко не хуже рыцарской — про плотника, жену и студента, который наставил тому рога, — и что он очень постарается ничего не напутать, но если вдруг, то не обессудьте — всему виной “эль Саутварка”! Мажордом делает замечание, мол, негоже копаться в чужом белье, но Мельника не остановить: тема скользкая, пикантная, и нет, ты не подумай — не то чтобы хороших женщин совсем нет, просто “не рогат лишь тот, кто без жены”. Все остальные случаи под вопросом (кроме, разумеется, Мельника — уж его-то жена точно верна).

Ну и дальше автор заверяет, что ему искренне жаль рассказывать похабщину всем добрым людям, но приходится оставаться верным жизни художником. Эти устойчивые формулы с укорами и оправданиями на самом деле не более чем средневековый кликбейт. Истории про сиськи, письки, жопы и т.п. были горячо любимы народом (вспомнить хотя бы #анекдоты), поэтому никто бы не подумал отказать себе в удовольствии послушать про глупых мужей-ревнивцев и слабых на передок жён.

#культура #Чосер #Кентерберийскиерассказы #рассказмельника

1.0K views10:26