2021-11-12 11:49:34

Медицина-8

Продолжение рубрики Медицина-7.

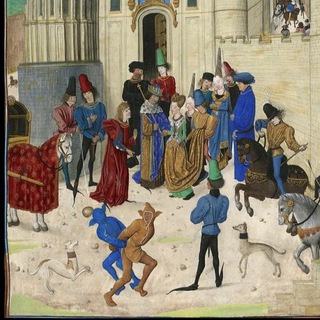

Ну что, настала минутка кошмаров? Заценим, что можно было приобрести в типичной европейской аптеке 14-15 вв. Кстати,

некоторые рецепты на основе трав кажутся вполне рациональными: возможно, они действительно обладали неким терапевтическим эффектом — в конце концов, это всё было получено методом проб и ошибок в течение тысячелетий.

Итак.

Если беспокоит мигрень, набери полную миску ячменя, добавь пучок буквицы лекарственной и пучок вербены, хорошенько отвари это всё, затем возьми травы и заверни их в ткань. Её надо положить на лоб. В конце автор гордо добавляет: "Голова пройдёт — инфа 100%".

Повышенное газообразование? Не вопрос. Берёшь горсть тмина и такое же количество аниса и засыпаешь всё в белое вино, даёшь настояться 3 суток. Затем достаёшь семена, кладёшь на ясеневую доску, сушишь на солнце 9 дней, а потом ещё — в глиняном горшке над огнём. Дальше делаешь порошок. Употреблять с напитком или похлёбкой, и "все газы выйдут".

Окей, а если мучает подагра? Берёшь барсучий, свиной, заячий, кошачий, собачий и куриный жиры (да, обязательно все), добавляешь оленье и овечье сало — всё в равных пропорциях — и растапливаешь в горшочке. Дальше понадобится сок следующих растений: герань Роберта, белладонна, просвирник, окопник, маргаритка, рута душистая, подорожник, адиантум, василёк луговой — всего поровну. Смешиваешь с жирами и жаришь в кастрюле. "Лучшей мази от подагры нет", — говорит автор. Есть альтернативный рецепт. Возьми сову, ощипай её, выпотроши и посоли. Положи в горшочек, накрой крышкой, придавив сверху камнем, и поставь в печь — жди, пока не запечётся. Потом добавь кабаний жир и хорошенько перемешай — мазь готова.

Микстура от кашля делалась из сока шандры, ячменного отвара, сахара и белков. Такой сироп принимал, например, король Англии Генрих III (1207—1272) в 1265 г. по указанию аптекаря Филиппа Глостерского. Кроме того, для улучшения пищеварения он заказал некоторое количество "граны", под которой, скорее всего, имелись в виду семена или некие специи. "Лекарства" обошлись королю в 7 шиллингов и 6 пенсов — сумма приличная (см. рубрику Еда-8, где я рассказываю, что можно было купить на эти деньги в тот самый период).

Но это всё вполне прозаично. Гораздо больше тебя заставят понервничать другие "лекарства". Человека, страдающего запорами, спасёт льняное семя в жире, но в запущенных случаях рекомендуется клизма. Она представляла собой свиной пузырь, в который заливалось слабительное на основе соли, мыла, мальвы и мёда. От камней в желчном пузыре обычно прописывали навозных жуков, зажаренных в масле. А для лечения ангины использовался следующий рецепт. Возьми жирную кошку, освежуй и выпотроши её. Далее смешай ингредиенты: смолу, шалфей, воск (только свежий!), пажитник, медвежий жир, ежиный жир — хорошенько растолки это всё и нафаршируй получившейся смесью кошачью тушку. Потом зажарь кошку на сильном огне — выделившийся из неё жир и есть лекарство от горла. Только для наружного применения.

Ну а если туберкулёз, то... Да, но сначала пациенту предложат покормиться молоком женщины. Понятное дело, что желающих помочь больным туберкулёзом таким образом находилось не много, поэтому альтернативой служило ослиное молоко — да, как и в случае с женским, его тоже нужно было именно высасывать. И ещё целебная ванна с отваром. Чтобы приготовить отвар, нужно было выпотрошить слепых щенят и отрезать им лапы, после чего бросить в кипяток. Ванны принимать через 4 часа после еды, при этом обязательно с покрытой головой.

А... сифилис? Спокойно. Тогдашняя медицина рекомендовала мазь на основе ртути, препарат, активно применявшийся ещё в 11 веке арабским врачом Ибн Синой.

Понятное дело, что это всё выдержи из пособия для специалиста, так что большинство людей было не в курсах, чем их "лечат". Тем иногда хуже для аптекаря: если кто-то из пациентов отравится загадочным отваром и отбросит коньки, то подозрение падёт на фармацевта. Более того, иногда аптекарей даже обвиняли в колдовстве или ведовстве и преследовали по закону.

#медицина #фармакология #аптека #лекарство

621 views08:49