2021-04-26 22:18:06

Избыток желаний

Продолжая полемику с чатиком, порассуждаю о том, можно ли захлебнуться в своих желаниях, если их немедленно удовлетворять. Как вы можете догадаться, я считаю, что нет, но интересно же не что я считаю, а почему. Так что давайте поговорим о том, в чём несостоятельность фантазии о скатывании в реактивные капризы при первой возможности.

Начнём с азов: что есть желания? Одно из самых лаконичных и удобных определений следующее: желание — это объективированная потребность. То есть одно то, что мы испытываем нужду, ещё не формирует желание. От этого возникает только состояние «чего-то я хочу, а кого — не знаю». Желание per se возникает, когда этой нужде подбирается соответствующий объект, от которого ожидается удовлетворение потребности. И с этим соотнесением потребности и желания, то есть объекта, потребность удовлетворяющего, есть целый букет проблем.

Не всегда мы знаем, какой объект, хотя бы потенциально, может нашу потребность удовлетворить. В век интернета мало кто теряется в подростковом возрасте, но ещё недавно воспитанные дети реально не понимали, что же с ними происходит и как с этим быть. А ведь пока нет опыта удовлетворения потребности, и когда её и назвать-то толком трудно, человек пребывает в ситуации «хочу того, не знаю чего». Желание может быть сформулировано абстрактно, особенно если объект выбран не на основе своего опыта, а сосватан кем-то внешним. На этом строится сюжет большинства ромкомов: ГГ хочет «романтики», но понятия не имеет, что это за зверь, и по ходу сюжета сначала откидывает всё подряд, чтобы в конце фильма понять, что вот оно-то и есть романтика, музыка, поцелуи, стоп, снято. Ну, или тут фильм только начинается, смотря какая студия снимает.

Наконец, желание может быть более или менее эффективно в удовлетворении потребности. Скажем, для удовлетворения потребности в статусе можно хотеть купить новый айфон или пойти на психотерапию, и результат будет разным по силе и продолжительности эффекта и количеству побочек.

Но главное, что может быть с желаниями, и что обосновывает изначальную мысль — это то, что желания могут быть вообще ложными. Человеку кажется, что он чего-то хочет, но это не так. У него есть фантазия, что получение какого-то объекта удовлетворит его потребность, которая не соответствует действительности. Скажем, горюя, можно считать, что хочешь сладкого. Но, на самом деле, это не так. От сладкого не станет легче, оно не удовлетворит актуальную потребность. Это ложное желание. Более того, хотя сладкое на время действительно может отвлечь от актуального страдания, после него станет ещё хуже, и потребность в том, чтобы отгоревать от этого только сильнее фрустрируется. Так что сладкое — это в некотором смысле анти-желание. То есть объект, дополнительно фрустрирующий потребность.

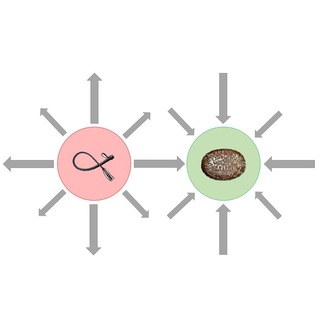

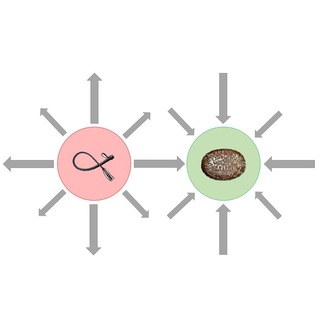

У нормального желания, даже малоэффективного, есть определённый энергетический цикл: фрустрация потребности накапливает фоновое напряжение, в момент определения желания оно фокусируется и усиливается, мотивируя к желаемому стремиться. После получения желаемого напряжение падает, человек переживает разрядку, удовлетворение/радость/счастье, по обстоятельствам. У лже-желания нет такой концовки. После получения, якобы желаемого, напряжение только растёт. После удовлетворения желания человек какое-то время больше не хочет того же: его потребность удовлетворена. После реализации лже-желания человек хочет ещё больше, его потребность только возросла. И он может догоняться лже-желанием до тех пор, пока психика не войдёт в режим охранительного торможения, что приведёт не к удовлетворению потребности, а ментальному онемению, ступору, анестезии.

Так что нет, друзья, удовлетворения желаний не бывает слишком много, как не бывает слишком много любви или осознанности. Бывают процессы, имитирующие эти феномены, маскирующиеся под них, но, по сути, вредные. Но это не повод фантазировать об опасности самих желаний. Это повод учиться отличать желания, будь то свои или чужие, от тяги к анестезии.

2.7K viewsedited 19:18