2021-09-17 22:15:00

Культурные неврозы

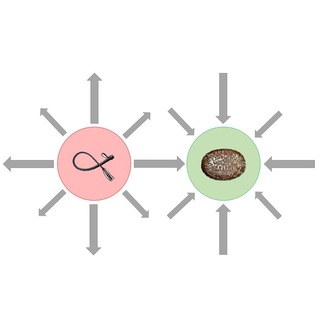

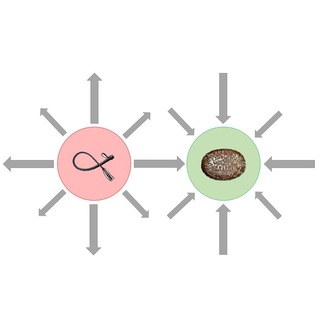

В моей секте принято верить, что невроз появляется из конфликта значимых отношений, то есть невротизируется человек не сам по себе, а об окружающих его людей. Таким образом, невроз принято считать состоянием социальным, а не индивидуальным. И так как любой социум, даже микро, строится на местной культуре, по определению любой невроз – явление культурное. В примитивных культурах, не включающих знания о том, что у ребёнка есть конкретный отец, принципиально невозможно выработать комплекс Электры. Однако, есть такие невротические механизмы, которые в определённом обществе столь распространены, что сами по себе становятся частью культуры.

Например, в нашей культуре есть выражение с негативной коннотацией «качать права». Когда сама концепция отстаивания прав получает название, являющееся оскорблением, можно уверенно говорить, что с границами в этой культуре большие проблемы. Аналогично и с «самый умный». Если быть самым умным плохо, и надо стараться не быть в этом уличенным – о каком уважении к чужому мнению, не говоря уж о компетентной экспертизе, можно говорить. Ученые – самые умные по определению, их-то уж точно не будут слушать. Покупайте страховку от вандализма для 5G вышек и премиальную подписку на стриминговые сервисы, население на прививки не пойдёт, эта эпидемия здесь надолго.

Однако эти примеры уже настолько раскритикованы, что любой, хоть сколько-то погруженный в мир даже популярной психологии и психотерапии человек без труда их распознаёт как нездоровое поведение. Совсем другое дело – «заминание» ссор. Хотя первые ростки критики в адрес такой практики уже пробиваются (недавно, скажем, я видел шутку, что наши мамы извинялись словами «иди есть»), в популярном инфополе всё ещё нет устойчивого понимания, что в ситуации, когда в отношениях возникло напряжение, проигнорировать его – плохая идея. Даже если это «работает», в том смысле, что через время напряжение как будто забывается и уходит, чтобы вернуться сторицей в следующей ссоре.

Более того, сама эта практика, в отличие от сохранения в режиме «авось пригодится» каждой коробочки из-под йогурта и умения заменить ремень ГРМ колготками, благополучно перекочевала не только к пресловутым миллениалам (это, если что, около тридцатки), но и к новоиспеченному поколению Z (это те, кто Ельцина уже не помнят). Вполне себе молодые, и, казалось бы, продвинутые в психологию люди, рассуждающие о границах, экологичности общения и правилах обратной связи, не имеют в голове громкого звоночка «мы замалчиваем проблему», когда доходит дело до личных отношений.

В психологии часто работает принцип «чем хуже, тем лучше»: например, явное насилие со стороны родителей, хоть и оставляет, понятное дело, серьёзные травмы, позволяет гораздо легче его осудить и от него отстроиться, чем насилие аккуратное, спрятанное за интеллигентными формулировками и напускной заботой. Так и здесь: проблемы в отношениях – штука неприятная, но гораздо лучше, когда они видны невооруженным взглядом. Разбивание посуды и матерное предъявление претензий не лучший способ общаться, но по крайней мере он не оставляет пространства для иллюзии будто всё в порядке. Замятое же напряжение, спрятанное за «ну, вроде помирились» лишь усугубляет проблемы.

Конечно, есть примеры, когда такой манёвр срабатывает, и даже рекомендуется: когда напряжение связано с очевидным и временным фактором. Нет смысла каждый раз выражать напряжение, возникшее в связи с процессом переезда, временной болезнью или внезапным приездом родственников. В таких ситуациях вполне можно перетерпеть до естественного рассасывания проблемы, разве что по итогам лучше обсудить произошедшее, поделиться чувствами и выводами. Но к ситуации хронического напряжения или вызванного неочевидными причинами это не относится.

Некоторые боятся, что открытый конфликт разрушит отношения. Но правда в том, что грош цена отношениям, которые держатся на недосказанности. Открытое сообщение о своих переживаниях, потребностях и границах – беспроигрышный манёвр: либо это улучшит отношения, либо даст понять, что в этих отношениях нечего делать.

776 views19:15