2021-09-04 22:15:02

Герой Учитывая, что стоит мне упомянуть в посте логику, в чатике начинается мерянье длиной эрудиции и толщиной интеллекта, я позволю себе предположить, что за этот пост историки и культурологи меня поднимут на вилы. Однако же, когда меня это останавливало.

Быть героем – хорошо. Есть, конечно, исключения, вроде сомнительного «героя светской хроники» и нейтрального «главный герой сюжета», который может быть, скажем, Джоном Крамером. Но в целом, если про какого-то человека говорят «он – герой!», – это однозначно трактуется как комплимент. Но кто такой герой?

Сейчас «герой» воспринимается в этической плоскости: герой – человек, совершающий акт самопожертвования ради общего блага. Зоя Космодемьянская – герой. Мать-одиночка, воспитавшая кучу детей – мать-героиня. Может показаться, что главное в героизме – общественное благо, но это не так: почему-то Сергей Брин героем не считается, сколько бы благ ни принёс миру гугл. Главное в герое – бескорыстие, а желательно – самопожертвование. Та же мать-героиня, возможно, принесла бы миру больше пользы, не рожай она кучу детей, но она страдала в процессе, так что даже если половина её детей работает на психотерапию, а вторая половина спивается, – она всё равно герой.

Эта традиция уходит корнями в глубокое прошлое: все мы помним бескорыстных, скромных и жертвующих собой героев прошлого: Гильгамеша, Ахилла, Чингисхана… стоп. Что-то не так, правда? В глубоком прошлом героями считали кого-то совсем другого. Герой античности, человек, который считался героем до глорификации страдания христианством, – почти прямая противоположность нынешнего образа героя. Пока нам не рассказали, что страданиями душа очищается, быть героем значило добиваться многого и возвеличивать себя. При этом допускалось коварство и обман (Одиссей гарантирует), скромность не поощрялась, а эгоцентризм и амбициозность зарабатывали всеобщее одобрение и почёт. Единственное, что роднит античного героя с современным – потребность в смелости, твёрдости духа, но эти качества ими используются с противоположными целями.

Может показаться, что я прыгаю на религию, но это не так. Новый образ героя связан с новой этикой. Не той, что за «отмену» людей на основании голословных обвинений, а той, которая предложила революционную идею, что к чужому страданию – неважно чьему – стоит относиться с состраданием. Оставим в стороне вопрос о том, как эта идея реализовывалась, и какие получала оговорки в разные времена. Стоит согласиться, что идея сама по себе не плоха. Вот только из-за подмены содержания слова появилась путаница. У «героя» случилось раздвоение личности. И в этом раздвоении мы по сию пору живём, впитывая его с воспитанием, начиная с Колобка, который подобно античным героям отказался подчиняться предписанной ему судьбе, но был по-христиански наказан за гордыню.

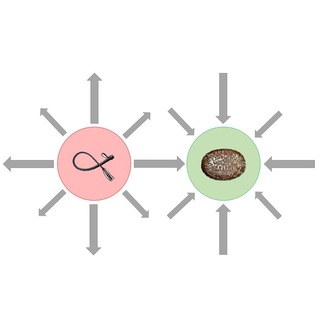

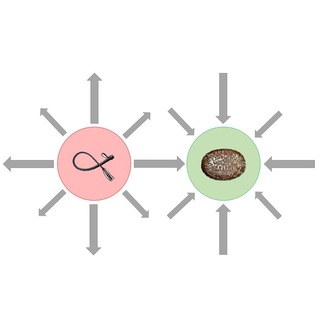

В полном соответствии с тем, как к христианской пасхе мы привязываем дату языческого сжигания чучела зимы, мы живём в культуре, которая впитала христианские ценности, не потеряв их предшественников. Выходит, что герой – тот, кем положено стремиться быть, – должен быть амбициозным и целеустремлённым, но скромным и почтительным; дерзать бороться с обстоятельствами, и смиренно нести свой крест; желать большего, но не ради себя; проявлять твёрдость и покорность, и желательно одновременно.

Эквилибристика старых и новых ценностей приводит к тому, что в нашем мире полно людей, растянувшихся в шпагат между стремлением к своим желаниям и ответственностью за тех, кто менее успешен; между своими, подчас огромными, успехами – и чувством вины за своё, своими же силами построенное, высокое качество жизни. И выход из этого неустойчивого положения только один: отбросить одну из систем ценностей. Или признать свой, достойный античного героя, успех, и помогать другим с позиции щедрого победителя, а не провинившегося буржуя. Или отринуть всё мирское и идти в монастырь. Я специализируюсь на помощи в реализации первого варианта.

2.1K views19:15