2021-07-01 01:22:59

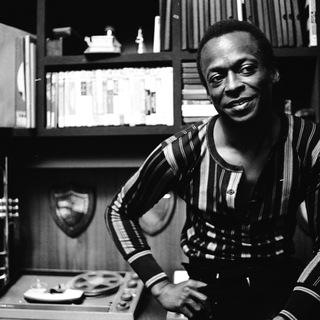

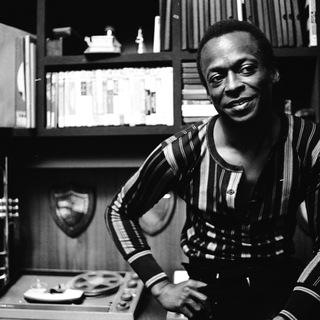

Почитайте на «Джазисте» интервью с основателем школы Lanote Education Андреем ЛипатовымТри дня назад на «Джазисте» вышло наше с Лёвой Боровковым интервью с основателем джазовой школы Lanote Андреем Липатовым.

У Андрея интересная судьба. Он окончил музыкальную школу имени Чеснокова, но потом решил пойти учиться в «Бауманку» на инженера по специальности «Космические летательные аппараты». Во время учебы Андрей, как мы все когда-то делали, гонял с друзьями по панк-концертам. Но в какой-то момент тяга именно к самой музыке стала уводить его в сторону от шумной студенческой движухи, и постепенно он пришел к джазу. Это не значит, что раньше с джазом Андрея был не знаком, просто новый виток интереса сделал это увлечение более осознанным.

Решение о том, что он хочет играть джаз, Андрей принял на концерте покойного Анатолия Герасимова в клубе «Апельсин». И тут начались удивительные штуки: Андрей нашел на сайте «Джаз.ру» контакты пианиста Евгения Лебедева и попросил об уроках. Лебедев ответил, что не может, но дал Андрею контакт великого педагога Евгения Гречищева. Липатов, не сразу, но попал-таки в класс Гречищева и отучился у него. Понимая, что профессиональным музыкантом ему не стать, Липатов нашел свое призвание в педагогике. Он бросил хорошо оплачиваемую работу в офисе (в «Бауманке» Андрей учился серьезно и по специальности трудоустроился легко) ради преподавания в музыкальной школе. И уже во время работы в школе придумал и запустил Lanote. Фактически в одиночку, без инвесторов, на собственные сбережения.

Липатову удалось превратить Lanote из частной инициативы в заметный проект. Да, пока это скорее все еще старт-ап, но продукт получился классный и востребованный. Lanote проводит оффлайн-интенсивы, делает онлайн мастер-классы со звездами вроде Гретчен Парлато или Боба Столоффа, записывает курсы и даже выпускает релизы. Любопытно, что Липатов уже успел сделать проекты с людьми, изменившими его жизнь: создал курс по джазовой импровизации с Евгением Лебедевым и выпустил альбом Евгения Гречищева. В этом нет мистики, зато видны человеческие качества самого Андрея.

Дело в том, что Андрей, конечно, энтузиаст. Только энтузиасты готовы рисковать, вписываться в проекты с непонятным конечным результатом и не ставить в приоритетном порядке коммерческие цели. Обратная сторона медали — энтузиасты быстро выгорают. Одно дело захотеть записать курс с Евгением Лебедевым, другое дело – его записать. Год составлять методику, организовать процесс съемки и ее спродюсировать, найти окна в плотном графике востребованного музыканта, и так далее. Вести дела, договариваться, разочаровываться в первоначальных идеях, но все равно продолжать верить и делать, нанимать людей, брать на себя финансовые риски – для этого нужны смелость, системность, ответственность. И у Андрея эти качества есть. При том, что выглядит он скорее как тихий перфекционист-интроверт, но это обманчивое впечатление.

Речь не идет о том, что Андрей идеален. Конечно, нет. Но ему и его проекту хочется желать удачи и успеха. Это уже кое-что, согласитесь.

Что-то я заболтался. Почитайте интервью – неплохо, по-моему, получилось. Прости, Андрей, если местами что-то переврал или напутал – это я от чистого сердца и из лучших побуждений.

https://jazzist.club/andrey-lipatov-interview/

802 viewsAleksandr Anoshin, edited 22:22