2021-06-06 01:49:11

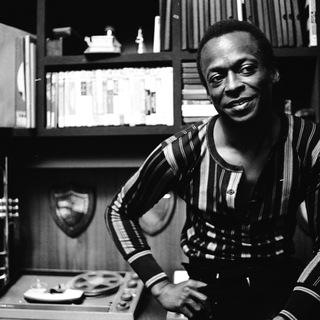

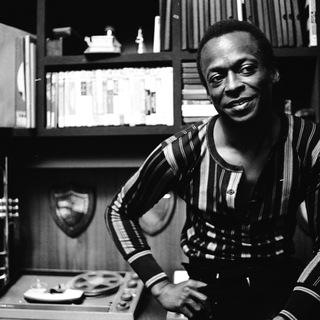

Ральф Питерсон – великий джазовый барабанщикКомпозитор и барабанщик Ральф Питерсон ушел из жизни в марте этого года после шести лет борьбы с онкологическим заболеванием. Питерcону было 58 лет – мог еще жить и жить, играть и играть. Ведь он был джазовым музыкантом от бога и с рождения – сел за барабанную установку в 3 года, в 17 – попал в биг-бэнд к Арту Блейки, в 27 – начал сольную карьеру и заодно стал наставником для молодежи.

«Школу Питерсона» прошли Рой Харгроув, Ури Кейн, Оррин Эванс, Джери Аллен, Эрик Ревис и так далее. Дело в том, что Питерсон был не только выдающимся исполнителем, но и сильнейшим композитором, и к тому же серьезно разбирался в вопросах джазовой теории. При этом имя Питерсона за пределами (пост)бопперского сообщества мало кому известно. Хочется сказать, что это несправедливо, но на самом деле нет: в Европе американских «классиков» с рынка вытеснили скандинаввы и прочие британцы с немцами, да и на родине вектор развития тоже сместился в сторону довольно аморфной кросс-жанровости. Старой джазовой школе не просто уделяют меньше внимания, но и как будто отказывают в субъектности: мол, всё в джазе уже давно случилось, а вы, конечно, классные мастеровитые ребята, но не более. Из-за этих стереотипов мы напрасно упускаем из виду музыкантов, которых по идее нужно слушать во все уши. Питерсон – как раз из таких.

Как и положено великому музыканту для музыкантов, Питерсон с оттягом забивал на имидж: носил широкие пиджаки и странные очки в стиле Кота Базилио, заправлял майку в брюки, и в представлении обывателя походил скорее на охранника заштатного клуба, чем на человека, связанного с искусством. Продвижением Питерсон не занимался, обложки половины его сольных альбомов больше отпугивали, чем привлекали – он как бы сознательно отсекал от себя всё те немузыкальные метрики, по чему сейчас как раз принято музыкантов встречать. Питерсона оставалось только слушать и поражаться его феноменальной технике, могучей силе удара и в то же время детальной точности, композиционному чутью и стилистической гибкости.

За примерами далеко ходить не надо – послушайте его 26-й, вышедший посмертно в апреле альбом,

«Raise up off me». Он длится полтора часа, и охватывает чуть ли не все субжанры акустического джаза: латино-, лавинообразный постбоп, по-монковски угловатые бибоповые номера, мягкие баллады, вокальные номера, которые в кои-то веки слушаешь без чувства испанского стыда. Каждую из выбранных форм Питерсон расцвечивает умной и виртуозной игрой, в которой нет ни грамма самолюбования. Свое мастерство он использует для того, чтобы вести партнеров за собой и, с другой стороны, не давать им расслабляться ни на секунду. Живость и сила этого альбома тем более потрясают, когда узнаешь, что записывал ее Питерсон уже на четвертой стадии.

«Raise up off me» – это одновременно и полуторачасовая энциклопелия современного акустического джаза, и мастер-класс по тому, как его надо играть. Только вот, боюсь, даже разобрав его на детали, повторить Питерсона не удастся. Это как пытаться скопировать трехочковые Стефена Карри или форхенд Роджера Федерера – только для того, чтобы прочувствовать чужое величие на практике.

О самом альбоме «Raise up off me» очень подробно и человечно написал Олег Соболев на «Джазисте». Почитайте и послушайте.

Youtube // «Джазист» // Album.link

872 viewsAleksandr Anoshin, edited 22:49