2022-06-16 19:32:37

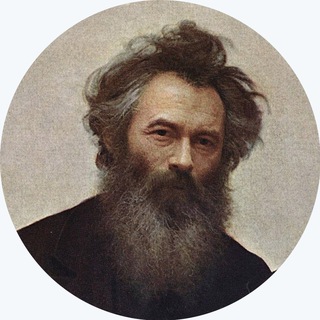

Репин Илья Ефимович«Портрет художника И.Н.Крамского», 1882

Холст, масло. 94 x 74 смГосударственная Третьяковская галерея,МоскваЭта работа - один из многих портретов писателей, художников, музыкантов, ученых, исполненных Репиным. Однако здесь перед ним стояла особая задача – написать портрет своего учителя.

В 1863 году Репин стал заниматься у Крамского в рисовальной школе ОПХ. Поступив спустя год в Академию художеств, молодой художник продолжал советоваться с учителем, мнением которого он очень дорожил. Репин на всю жизнь сохранил глубокое уважение и благодарность к Крамскому.

После смерти Крамского Репин вспоминал о встрече с ним на первом уроке в рисовальной школе: «…Я увидел худощавого человека в черном сюртуке, входившего твердой походкой в класс… Какие глаза! Не спрячешься, даром что маленькие и сидят глубоко во впалых орбитах; серые, светятся.» На портрете строгий, требовательный взгляд Крамского, от которого «не спрячешься», обращен на его ученика и собеседника.

Крамскому на портрете 45 лет. Он уже не тот человек, который возглавил «бунт четырнадцати», стал основателем Артели художников и одним из идеологов Товарищества передвижных художественных выставок. Репин пишет зрелого и утомленного Крамского, который «уже стыдился своих молодых порывов, либеральных увлечений и все более и более склонялся к консерватизму».

Склонный к варьированию стилистики своих работ, Репин неслучайно выбрал для портрета сдержанную, почти монохромную гамму красок, простую композицию. Эти качества отчасти отсылают к художественному языку полотен Крамского.

Портрет экспонировался на 12-й и 15-й выставках Товарищества передвижных художественных выставок в 1884 и 1887 годах. В 1900-е годы Совет Третьяковской галереи отклонил приобретение этого портрета. В 1906 году картина была куплена московским коллекционером Иваном Цветковым, любителем репинского творчества, у антиквара А.Ф. Фельтена.

В 1912 году полотно по инициативе Репина было показано на 40-й передвижной выставке по случаю 75-летия со дня рождения Крамского. В это время Репин писал Цветкову: «С большим удовольствием глядел я на этот портрет. Так он похож! — Живой Иван Николаевич».

624 views16:32