2022-05-20 19:15:01

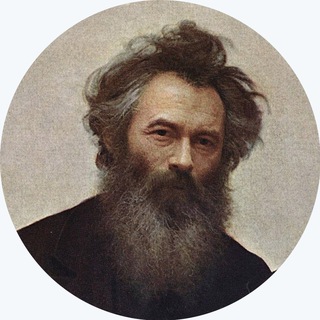

Левитан Исаак Ильич«Над вечным покоем», 1894

Холст, масло. 150 x 206 смГосударственная Третьяковская галерея, МоскваКартина «Над вечным покоем» создана, когда Левитану едва исполнилось 33 года – возраст зрелости, время полного раскрытия живописного дарования пейзажиста и, кажется, еще безмерных возможностей впереди, творческих исканий и открытий. Картина вобрала в себя весь его художественный опыт и опыт недолгой жизни, часто печальной и горькой.

Работа над этим большим полотном проходила летом 1894 года на озере Удомля, близ Вышнего Волочка. Художник синтезировал многочисленные натурные наблюдения и придал произведению монументальный характер, что сказалось в тщательно продуманной и выстроенной композиции и в живописном решении, основанном на сопоставлении крупных цветовых плоскостей темно-лилового неба, серой воды озера, приглушенной зелени земли — все это вплотную подводит картину к стилистике модерна.

Глухая тоска и чувство безмерного одиночества человека перед вечностью воплощена Левитаном в этом произведении. Забытый Богом и людьми, затерявшийся между небом и водой кусочек берега с церквушкой, покосившимися крестами на сельском кладбище, поросшем «травой забвения», – этот печальный пейзаж рождает мысли о бренности жизни, о суетности земного. Но над спящей холодной землей происходит вечное движение небесных стихий: бесконечно меняют свои формы и цвет облака, ветер безжалостно рвет верхушки деревьев и ерошит серую воду. В неутомимом движении облаков и ветра, холодной недвижности земли сказывается противостояние быстротечности человеческой жизни и вечной жизни мироздания.

Тема «вечного покоя», воплотившаяся в образном строе картины, возникла как результат многих впечатлений и душевных состояний художника. Это были впечатления от волжских просторов, любимой Левитаном средней полосы России, суровой природы Финляндии. Ее сглаженные тысячелетиями холодные скалы вызывали мрачные размышления. Левитан почти физически ощущал, как прошли над землей века, пройдут еще, «а дальше что?» задавался он вопросом.

Один из современников Левитана утверждал, что «это даже не пейзаж», а «картина души человеческой в образе природы». Сам художник расценивал ее как одно из наиболее значительных своих произведений. Картина вызывает широкие ассоциации: музыкальные, поэтические, живописные. Полотно Левитана рождает сопоставление с популярной в 1890-е годы картиной швейцарского живописца А. Бёклина «Остров мертвых» (1880). Их сближение проявляется в изображении «кладбищенского» острова, затерянного в «океане времени» и торжественно-эпическом строе полотен. Умонастроение Левитана созвучно эпохе духовных исканий, размышлений об истине, добре и зле, красоте, о месте человека в потоке жизни.

792 views16:15