2022-11-01 22:15:43

Дебаты и дискуссия

Это не совсем психологический текст, тем не менее, мне кажется, важным осветить одно терминологическое различие, которое стоит учитывать для лучшей коммуникации, как своей, так и чужой. Дело в том, что есть два совершенно разных вида коммуникации по смыслу, по методологии, по процессу, по целям, задачам и по ситуациям. Это дебаты и дискуссии.

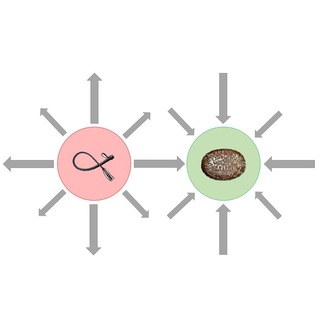

Дискуссия – процесс общения, направленный на нахождение общего вывода. Это тот самый спор, в котором рождается истина: два человека имеют различные точки зрения, но каждый считает верной свою. По крайней мере, на старте общения им кажется, что правильная только одна. Они постулируют свои тезисы, подкрепляют аргументами и контраргументируют друг другу. Если человек аргументирует что-то, он это делает с лучшим доступным ему качеством, и если ему указывают на ошибку в цепочке рассуждений, рассогласованность, а ему нечего возразить, то он это принимает во внимание и обязан учитывать. Сказать либо «окей, ты меня убедил, ты прав», либо «хорошо, я не готов согласиться с тобой, но в рамках нашей дискуссии это выглядит верным». Эта дискуссия, по-хорошему, должна вестись максимально спокойно, доброжелательно, без перехода на личности, эмоциональных аргументов, софистики и демагогии.

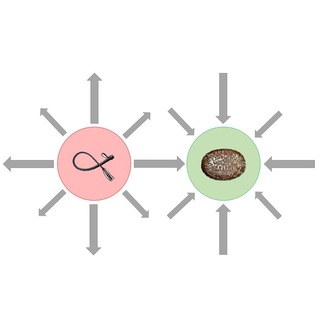

Коренным образом иной процесс – дебаты. Дебаты – это публичный разговор (принципиально важно, что – публичный), в ходе которого два человека представляют аудитории свою точку зрения. Их задача состоит в том, чтобы убедить аудиторию, что они правы. Они тоже заявляют тезисы, предлагают аргументы, контраргументируют. И в этом смысле – дискуссия и дебаты структурно похожие процессы, и можно понять, откуда берётся путаница, но инструменты – различны. В рамках дебатов можно пользоваться демагогией, софистикой, переходить на личности, использовать отсылки к авторитетам – всё, что угодно, что купит аудитория. И тут важно подстраиваться под аудиторию и под то, поверит она вашим грязным методам или нет. Но если аудитория не слишком интеллектуальная или количество людей с критическим мышлением невелико (например, в политических дебатах на широкую аудиторию), то в ход идёт вообще всё. Любые эмоционально окрашенные аргументы, анекдотические случаи – всё, что нравится слышать, и за что в дискуссиях бьют по рукам. Ни один компетентный дебатёр никогда не впадает в иллюзию, что он дожмёт противника до признания неправоты – это там принципиально не подразумевается.

В жизни мы часто оказываемся как в ситуациях дискуссий, так и дебатов – и нам нужны навыки и того, и другого. Если вы хотите выступить на совещании, что-то продать, у вас конфликт с продавцом, отказывающимся вернуть деньги за бракованный товар, то если вы хотите добиться своего – в ваших интересах работать на аудиторию. В ваших интересах – работать на публику так, чтобы весь магазин был на вашей стороне и против этого продавца. В ваших интересах – чтобы все участники совещания были на вашей стороне. Абсолютно не имеет значения, насколько рациональны, верны и практичны ваши аргументы.

Есть и ситуации, в которых важно не умение дебатировать, а дискутировать. Если вы выясняете отношения, обсуждаете границы в отношениях с романтическим/сексуальным/деловым партнёром, хотите прийти к практическому результату, то вам необходимо отстраниться от эмоциональных аргументов, не давить на жалость, чувство вины, не манипулировать, не отсылать к каким-то мистическим авторитетам, не устраивать истерику, а – фактически разбираться с тем, что происходит, будучи совершенно готовым признать свою неправоту.

Дебаты и дискуссия – разные занятия, и практически не бывает так, чтобы они сталкивались в одном месте и времени. Только вот часто люди ждут, что противник согласится с рациональными аргументами, когда, на самом деле, стоит задача – выглядеть правыми, а не быть ими. И, наоборот, стараются выглядеть правыми в ситуациях, когда важнее установить истину, договориться о чём-то по существу, а не просто создать впечатление.

Не путайте дискуссии и дебаты.

1.6K views19:15