2021-03-18 09:39:57

Многие думают, что микрорайоны придумал Ле Корбюзье. Те, кто читал Глазычева считают, что микрорайоны придумал Кларенс Перри. Но на самом деле и это не так. Микрорайоны придумал Вильям Юджин Драммонд, которого Википедия описывает как "архитектора, работавшего в провинциальном стиле".

Конец XIX-начало XX века, растут индустриальные мегаполисы. Мировые конгрессы религий, светские гуманисты, филантропы и социальные реформаторы всех мастей трубят тревогу - новые условия человеческой обогащают промышленные элиты, но оставляют простых людей в беде. Ломаются привычные социальные связи, рушится привычная политическая субъектность, хаос и грязь мегаполисов толкают людей в петлю.

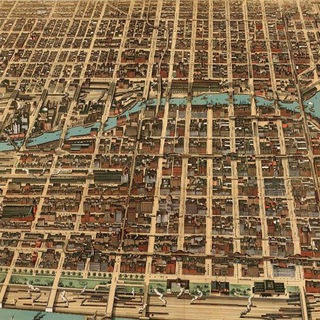

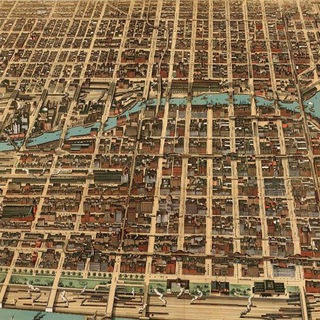

Идея городов-садов Говарда и Аберкромби пытается прорваться из мира платоновского эйдоса в реальность, но доходит до нашего бренного мира жалкой эманацией - пригородами-садами. Первый генеральный план Чикаго, более известный как The Plan пугает своей бесчеловечностью. Его называют "городом мест", а не городом людей.

И тут в начале 10ых годов архитектор-самоучка Вильям Юджин Драммонд предлагает свою концепцию Neighbourhood Unit. Unit - в значении "единица целого". Он говорит, что в современном большом городе необходимо восстанавливать, реконструировать социальные и политические отношения между людьми, а значит требуется принципиально новая организация пространства.

Взяв за основу концепцию социолога Чарльза Кули о "первичном круге социальных отношений" Драммонд говорит, что соседская единица - это та самая среда, где сохраняется и поддерживается первичный круг отношений - семейных, дружеских, соседских. Каждая соседская единица по Драммонду состоит из малоэтажных жилых домов, начальной школы, детской площадки и соседского центра.

Соседский центр по Драммонду - это "маленькая столица". Сосредоточие рекреационных, интеллектуальных и гражданских функций. Библиотека, клуб, спортивный комплекс, зал общих собраний. Соседские центры являются главным инструментом возвращения городским районам индивидуальности и, следующей за индивидуальностью, политической субъектности.

Объединенная вокруг "маленькой столицы" соседская единица становится базовым ядром городской ткани. На стыках соседских единиц возникают деловые центры, парки, площади, променады. Между единицами пролегают улицы и проспекты, а также городская железная дорога, с помощью которой жители перемещаются из резидентно-деловых районов в производственные районы.

Концепция Драммонда была очень популярна в Чикаго 10ых годов. Настолько, что в 20ые годы терминологию Драммонда позаимствовал отец-основатель Чикагской школы социологии Роберт Эзра Парк. Парк лихо транспонировал проектный залог в аналитический, утверждая что соседства (neighbourhoods) уже являются базовым ядром городской ткани.

А к 30ым годам, начитавшись социологов Чикагской школы, Кларенс Перри, видимо методом обратного инжиниринга изобрёл свой проект neighbourhood units. Который, впрочем, делал уже меньший акцент на политическую роль соседских центров. Впоследствии подход Перри был творчески переработан в СССР и появились всем нам известные микрорайоны.

#микраши #историяидей #социологиягорода #forscience #чикагскаяшкола

420 viewsukszh, 06:39