2022-07-29 14:55:00

29 (16) июля

Блаженная исповедница Матрона Анемнясевская (1864 – 1936)Матрона Белякова родилась 6 ноября 1864 года в деревне Анемнясево Касимовского уезда Рязанской губернии в бедной многодетной крестьянской семье. В семилетнем возрасте Матрона перенесла оспу, после этой болезни девочка ослепла. Родители, часто избивали слепую дочь, после жестоких побоев девочка потеряла способность двигаться.

Мученица в родительском доме прожила до 17 лет, все это время терпеливо перенося скорби и обиды, находя в молитве утешение и отраду. Жители деревни Анемнясево относились к ней с большим уважением.

Однажды к Матроне обратился за помощью один крестьянин:

– Матреша, вот уж как ты лежишь несколько лет, ты, небось, Богу-то угодна. У меня спина болит, и я пилить не могу. Потрогай-ка спину, может быть, и пройдет от тебя. Чего мне делать, лечился – доктора не помогают.

Матрона исполнила его просьбу – боли в спине, действительно, прекратились.

После этого чудесного исцеления, когда весть об избраннице Божией облетела всю округу, к блаженной Матроне приходили за молитвенной помощью не только односельчане, но и жители других деревень.

После смерти родителей много скорбей пришлось претерпеть Матроне от брата и сестры. Когда племянник блаженной Матроны, Матвей, предложил жить в его доме, блаженная с радостью согласилась. В доме племянника блаженная Матрона лежала в небольшой отдельной комнатке, в маленькой детской кроватке, а летом, когда в избе становилось душно, ее обычно выносили в сени, и там лежала она до зимы.

По внешнему своему виду Матреша была настолько мала, что казалась десятилетним ребенком.

Каждый месяц блаженная Матрона приглашала к себе приходского священника, день принятия Святых Христовых Таин, бывал для нее самым радостным днем.

Для старицы были открыты все духовные немощи приходящих к ней людей, она наставляла, обличала, раскрывая грехи и пороки, но вместе с тем и утешала в тяжелых обстоятельствах жизни. По молитвам блаженной Матроны страждущие получали исцеления от тяжелых недугов.

Из воспоминаний епископа Калужского и Боровского Стефана:

«Я долго сидел у Матронушки. Она мне рассказала, что заболела в детстве какой-то тяжелой болезнью, после которой перестала расти и двигаться. В семье была бедность, мать, уходя на работу, укладывала ее в ящик и относила в церковь до самого вечера. Лежа в ящике, девочка слушала все церковные службы, проповеди. Прихожане жалели ребенка и приносили то вкусный кусочек, то одежонку. А кто просто приласкает и поудобнее уложит. Священник тоже жалел девочку и занимался с ней. Так и росла она в атмосфере большой духовности и молитвы.

О себе Матронушка сказала, что ее скоро увезут в Москву, и попросила:

– Когда настанет время, что ты будешь стоять перед Престолом Божиим, поминай меня.

Мне не хотелось уходить от Матронушки, и я дал себе слово навестить ее как можно скорее, но не пришлось. Вскоре ее увезли в Москву и поместили в Бутырки, где она и скончалась. По кончине было ей семьдесят с лишним лет».

«Летом 1935 года в Белькове было заведено дело, которое началось с доноса одного жителя г. Касимова на священника Николая Правдолюбова в связи с рукописной книгой (о блаженной Матроне), собранной и написанной им и его братом и приготовленной к печати. Были арестованы 10 человек. По списку должны была быть арестована и блаженная Матрона. Все арестованные были уже отправлены в Рязань и Москву, а Матрону боялись трогать.

Наконец, было собрано колхозное собрание, на котором постановили «изъять» Матрону Григорьевну Белякову как «вредного элемента».

Жительница Белькова вспоминала:

– Не уберегли такую святыню, отлетела, как птица...

В Москве блаженная Матрона прожила почти год.

Документально засвидетельствовано, что блаженная Матрона умерла от сердечной недостаточности 16/29 июля 1936 года в Доме хроников имени Радищева в Москве, недалеко от храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине.

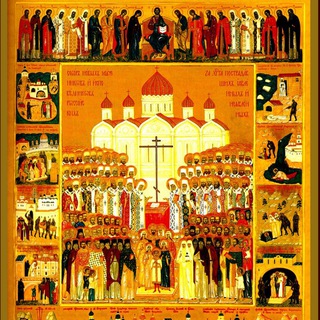

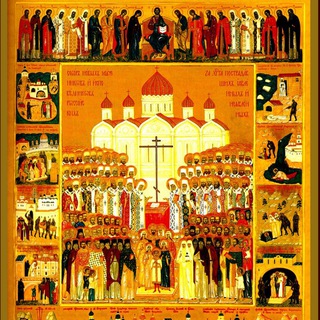

Прославление святой блаженной Матроны Анемнясевской было совершено в городе Касимове Рязанской епархии 9/22 апреля 1999 года.

434 views11:55