2021-06-15 13:44:58

Тодд У.М. Социология литературы: институты, идеология, нарратив / Уильям М. Тодд III; [пер. с англ. А. Степанова]. — СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2020. — 352 с. — (Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»).

Статьи, собранные в этой книге, являются результатом многолетних исследований русской культуры в целом и русского романа XIX века в частности. Соединяя метод пристального чтения и изучение культурных, социальных, литературных контекстов, в которых порождались и существовали эти произведения, автор помогает нам лучше понять не только историю, но и современность.

Содержание

Предисловие.....5

Русский контрапункт в истории романа.....11

«...лишен европейского вкуса и метода...».....11

Авторы, читатели, цензоры, критики.....15

Толстый журнал.....25

Первая волна: Пушкин, Лермонтов, Гоголь.....28

В поисках большой формы: социальный роман середины века.....32

Тургенев, Толстой, Достоевский.....37

Пушкин и общество. Перспективы после 1966 года.....46

«Евгений Онегин». Роман жизни. Пер. М. Кутеевой.....67

Две реальности или одна?.....71

Сфера культуры в «Евгении Онегине».....76

Творческая условность.....88

«Русской Терпсихоры душой исполненный полет».....114

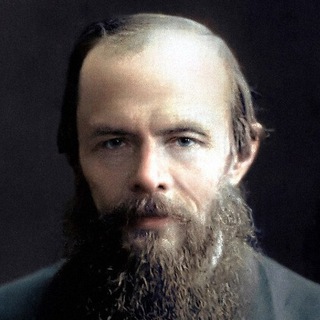

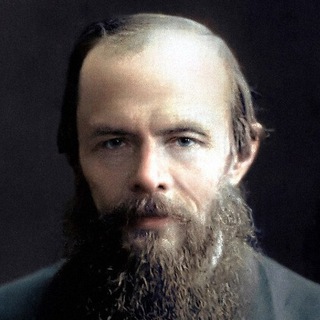

Достоевский как профессиональный писатель: профессия, занятие, этика. Пер. Е. Канищевой и С. Силаковой.....146

«Идиот» Ф.М. Достоевского как вызов условностям романного жанра.....190

«Братья Карамазовы» и поэтика сериализации.....220

О функциях и дисфункциях романного нарратива в «Братьях Карамазовых» Ф.М. Достоевского.....234

Личность в рассказах «других»: создание многослойной характеристики персонажа в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».....249

Владимир Михайлович Голицын читает «Анну Каренину»: как воспринимал роман сослуживец Каренина.....272

Открытия и прорывы советской теории литературы в послесталинскую эпоху. Пер. Е. Купсан.....289

1. Институциональные контексты.....289

2. Московско-тартуская школа: открытие культуры.....295

3. Социология литературы: открытие социальных реалий.....309

4. По ту сторону формализма, марксизма и семиотики: Лидия Гинзбург и Михаил Бахтин.....321

Именной и предметный указатель.....338

2.2K views10:44